一千多年前,在李白的诗句里,武汉就被称为“江城”,大江浩荡,孕育出“嗓门大、性子急”的武汉人,长江奔流恰如城市动脉,而湖泊则似温润的静脉。东湖——武汉百余湖泊中的“明珠”,携手与之正相望的武汉大学凌波门,缔造出一幕幕日出晚霞奇景;这里,仿佛最能诠释武汉人粗犷之外更深的性格底色——浪漫。

清晨的凌波门,旭日东升,吸引不少年轻人前来打卡拍照。 记者胡冬冬 摄

被誉为“武汉最像海的地方”

凌波门,指几排伸入湖中、迂回环绕的栈桥组成的临湖景区,因正对武汉大学的凌波门而得名。

在民间口述史中,该处始建于20世纪30年代,由李四光选址规划,原为武汉大学用于教学的露天游泳池。

张学良在此倡导“男女混泳”的故事广为流传:1934年左右,张学良在凌波门游泳池让赵四小姐率先下水游泳,此举直接挑战了当时社会上“女子游泳有伤风化”的保守观念,武大体育系主任袁浚借此推动校方首设女生游泳课,开全国风气之先。郭沫若在《洪波曲》中写道:湖水清深,山气凉爽,而临湖还有浴场的设备,太平时分在这里读书是有福了。

景区竖立的一块石碑上记载:“凌波门游泳池”建于1956年,并提及向东约400米处,有20世纪建得更早的游泳场。

武汉艺术家李巨川撰文佐证道:他在刘文祥的《珞珈筑记》中看到一张1936年的《国立武汉大学校舍平面总图》,图上学校在东湖边建有一大一小两个“游泳场”;大的一个在今凌波门往东300多米所在处,老武汉人叫“航海俱乐部”的地方,小的这个为武大游泳池。两个游泳池都是木栈桥。最初,栈桥起到水中围栏作用,此后被改造为水泥栈桥。

关于凌波门的名字,也是很晚才有的。据一些武大毕业生回忆:20世纪70年代,武大连围墙都没有;80年代末,湖滨有了一个校门,学生一般称“湖滨那个门”,校外人则称“武大后门”;90年代初,学生们赋予的“凌波门”一名逐渐被学校采纳。

清晨时的凌波门。赵妤供图

在“70后”武汉人王女士记忆里,凌波门就是小时候每年暑假一大家人都要去游泳的地方。住汉口的她和爸爸妈妈、表哥表姐们一起,带着卤鸡蛋、馒头、牛肉、鸡蛋糕,开水瓶里还装着冰酸梅汤,一行20多人浩浩荡荡地骑着二八单杠自行车,沿中山大道、穿汉水一桥,再经长江大桥、过首义路,抵达凌波门,然后一游就是一整天,游到手臂都要脱一层皮。当时,东湖的水特别清澈,清澈得可以看到湖底的水草。“20世纪90年代,武汉人消夏都是去东湖,爸爸妈妈当时还那么年轻。”那份快乐让她至今回忆起来,脸上都满是笑容。

如果说在2011之前,凌波门还主要是武汉人的亲水胜地,那么伴随着这一年的一场暴雨,它因为在网上爆红而走向全国。

当时,东湖水位暴涨,没及湖中栈桥,一群即将毕业的武大学生,穿着学位服在栈道上拍摄了一组飞奔的照片,远远看上去像是“凌波微步”。有学生戏谑道:“东临珞珈,以观沧海”。这被媒体报道后,又有很多学生和市民前往效仿。自此,凌波门被誉为“武汉最像海的地方”。

大量游客打卡武汉第一站

2025年8月9日凌晨5时,凌波门码头灯火通明,首批50名游客登船体验了今夏新推出的“凌波追光日出专线”,90分钟的航程开启,标志着武汉首条水上日出观光专线正式运营。

“看到太阳跃出湖面,浮光跃金的那一刻,觉得一切都值了。” 在社交平台上,众多博主连发十几张图,分享来此看完日出的心情。他们整理好“攻略”:一定要早到,最好4时20分就来抢最佳机位;穿浅色衣服,你大概率能拍到你的“人生照片”;栈桥人多,要小心别让手机掉进湖里……

2025年7月2日,凌波门的日出。赵妤供图

这里是大量外地游客来武汉旅游打卡的第一站,下了火车高铁,不少人来不及放行李,就连夜赶赴,加入扛着长枪短炮的摄影师、牵手的情侣、叽叽喳喳大学生组成的大军,成为共同等一场日出的人。

有网友记录了今夏来凌波门看“世纪朝霞”的感受:4时50分左右,先是天际线裂开一道金光,之后它像是被点燃的火焰,红的、橙的、粉的、金的……整片天空都在“燃烧”,湖水也被染成橘子海,手机拍不出它万分之一的美……5时30分,耳边的鸟鸣声逐渐清晰,湖畔开始冒出晨跑的人、踩水的小孩子……

“原来早起能看到这么鲜活的人间。”“一次心血来潮的追日出行动,换来炽热的,生命力满满的2小时。”

相比看日出,一部分人更爱它的“蓝调时刻”。蓝调时刻通常指日出前和日落后的半小时。此时,光线柔和,天空呈现出由浅入深的蓝色,浩渺开阔的东湖往往让人产生是海的错觉。黄昏过后,沿着湖面亮起的街灯、远方的城市霓虹与建筑剪影,又为这水天一色的蓝增添了电影镜头般的浪漫。不少人感慨,盛夏的武汉凌波门,让人仿佛置身于La La Land(电影《爱乐之城》中场景)。

武大毕业生黎衡写过3首以《凌波门》为题的诗,他用“气象万千”来形容凌波门。学者苏雪林也曾用这样一段话形容东湖:“朝霞夕晖,光彩变化,月夜则沦涟闪烁,银波万顷,有海洋的意味。”

凌波门的“蓝调时刻”。徐晓供图

“像在剧场一样观看湖景”

2012年5月4日,长江日报发表一篇题为《作别了!凌波门前东湖边那道栈桥 有关部门:拆除栈桥为阻止“野泳”》的报道,配图显示,凌波门的水泥栈道从中间被截断。报道写道:在4月26日的一个凌晨,栈道被低调拆除。一位负责人回应:“不拆不行了,每年有多少野泳者在此丧生。”

两年后的7月,楚天都市报刊发题为《凌波门栈桥拆留之争再起波澜》的报道。彼时,栈道在被拆断两年后,被市民私下用铁棍与木板进行了修复。栈桥被拆,曾引发部分师生的反对,“凌波微步”照片主角之一的武大2011届毕业生孙琳凯说:“它是武大地标之一。管理部门突然拆掉,很伤害我们感情。” 而一位外地来的游客则感到困惑:“木板搭的栈桥看起来很危险,而且这里的湖水看上去也不干净,想不通为什么来这里游泳。”

2014年7月17日,被民间修复的凌波门栈道。记者彭年摄

的确,曾经碧波荡漾、游泳时会有小鱼小虾追着你咬的东湖,在当时,已出现水质污染。2010年,长江日报组织过一个“爱我百湖.东湖排污口大调查”行动,志愿者们对东湖全线进行了调查,找到50多个排污口,有些直接排污水。

改善东湖水环境质量成为当务之急。从2009年起,大东湖生态水网构建工程开始实施;2017年,深层污水传输隧道——武汉大东湖深隧开工;2019年,全面排查东湖流域入湖排口……通过外源截污、鱼类调控、水生植被的恢复,东湖的生态系统逐渐回归。

值得一提的是科研人员为东湖设计的“水下森林”,他们筛选出最适合本地水域的水草品种——譬如苦草,一种可吸收底泥里氮、磷等有机物的有根植物,既为湖水提供天然的净化,又为鱼类提供栖息地。

320万平方米的沉水植物被种植,工作人员定期维护生长情况,这片“水下森林”让东湖水生植物从不到100种增至158种,水质也从最差时的劣Ⅴ类稳定到了Ⅲ类,达到40年来的最佳水平。

生态的改善吸引来种类繁多的鸟类,霞光映照下,青头潜鸭、红嘴鸥、鸬鹚及上万只从北方来此越冬的候鸟,为凌波门的碧波增添了灵动诗意。

凌波门的栈桥。记者胡冬冬摄

凌波门改造,牢固安全和百年人文底蕴的兼顾一直是讨论焦点。武大一位教授曾提出:“可以修旧如旧……处理得当,这里会成为东湖边的一处亮点。”

2015年,国内首条城区5A级旅游景区绿道工程启动,东湖绿道成为市民与游客的钟情去处。至2023年底,东湖绿道三期工程启动,其中包括对凌波门栈桥的改造升级。“我们非常审慎,因为广大市民寄予了厚望。”武汉市园林和林业局规划建设处相关负责人说。

2024年6月25日,东湖绿道三期全线贯通,与一二期衔接,串联起山、水、园、林、城,这条被定位为“书香道”的绿道中,“凌波观日”成为重头戏。

改造后的凌波门整体结构未改变,几条水泥黄的栈道交错伸入东湖,栈桥桥面宽度为保持原风味并未扩张,只是底部立柱进行了加固,同时整体栈桥延长了数米,湖底铺设了海沙,湖岸边也多了一片小沙滩,还有三班倒执勤的安保和救生员。

“湖边铺了沙以后,有点像儿童乐园了。”有爸爸每天都带着孩子来凌波门玩沙。在沙滩边,又增设了几排石阶,市民走累了就坐下,“像在剧场一样观看湖景”。

改造后的凌波门。网友“清风”供图

一代代人的青春故事在此上演

关于凌波门的歌谣有很多。歌手彭坦发布单曲《凌波》,唱道:“优哉游哉……凌波绽开。在徘徊,在发呆,在跳水,在恋爱……”歌手冯翔在《凌波门》里用武汉方言唱:“过些时热天就来了,我们就可以一起往东湖跳……”

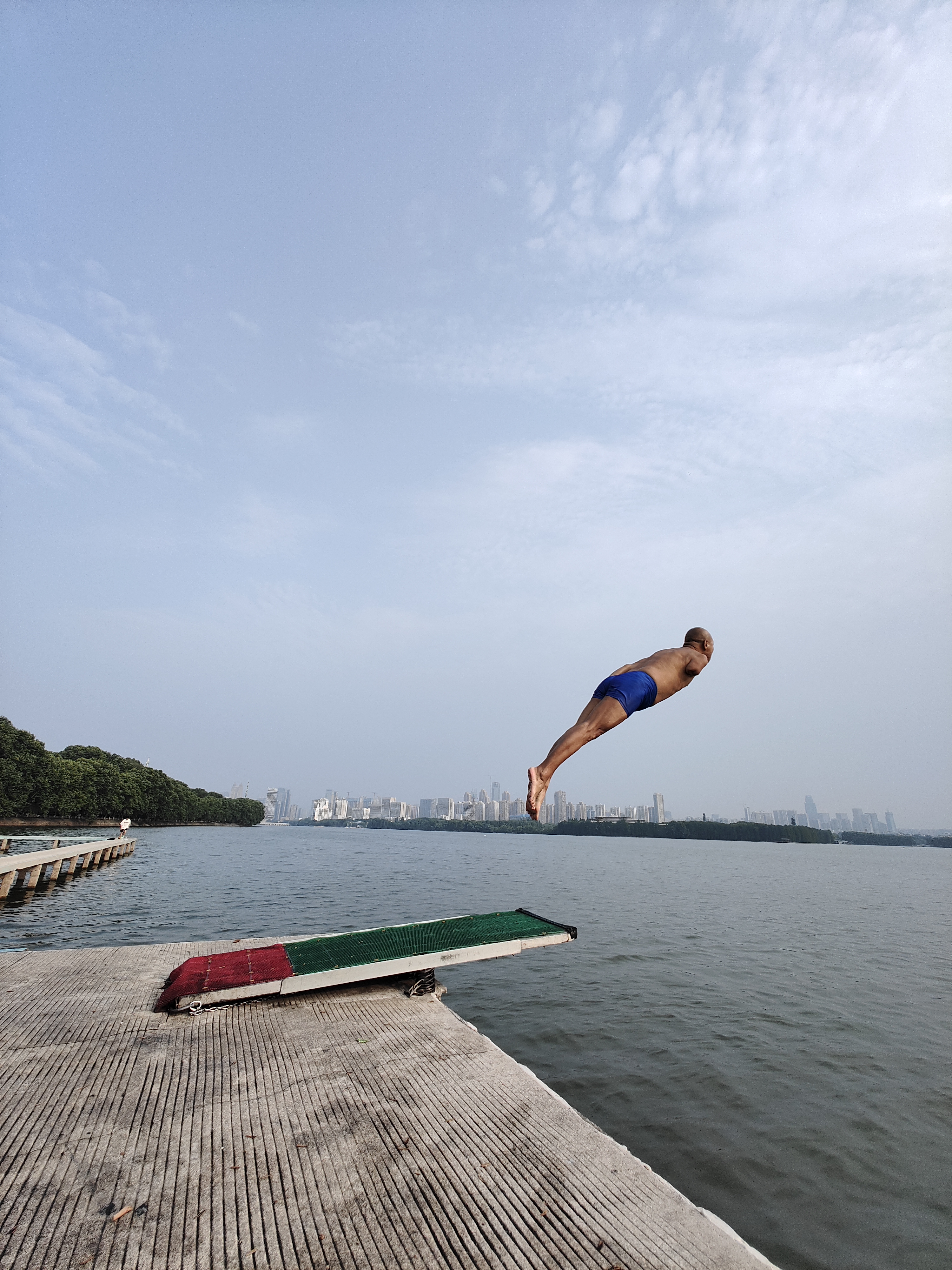

2017年,跳东湖发起者之一吴智强在跳东湖。受访者供图

跳东湖——在它成为全国知名的文旅IP之前,最初源于一群年轻人的突发奇想。2010年夏天,武汉人刘真宇在凌波门组织了第一场BMX(自行车越野运动)跳湖行为艺术,以栈桥突出的一角为平台,骑着自行车、踩着滑板,以高难度动作跃入东湖。

之后,“跳东湖”逐渐成了武汉夏日的经典派对,融合了跳水、音乐、美食、露营,参与规模从起初的几十人到今夏的4.92万人,参与者大多“奇装异服”,有跳舞的,有玩滑板的,有蹬小轮车的,有踩无动力水翼的,或仅仅是直直地入水,张扬、明媚、快乐。

2022年夏天,一则名为《游者多未惧》的短片在社交平台刷屏。短片记录了一群武汉人在凌波门跳水的场景。导演叫张小鲨,他想创作一个表达疫情后武汉人共同情绪的片子。剧本写好后,他原打算在公园拍摄,勘景时偶遇了凌波门一群跳水的“老杆”,当即决定:“就拍他们!”原剧情和台词都随之改变,短片转为半纪录片形式。无打光,无职业演员,手机镜头藏匿于人群中。

《游者多未惧》剧照。受访者提供

镜头记录下这群自称凌波门跳水队队员们的清晨。嘻嘻哈哈间,年龄在50岁上下的老哥们相互开着玩笑,“把气氛搞起来,三、二、一,跳!”随后以漂亮的“飞燕式”“镰刀式”动作跳入湖中,最后,人们齐声呼唤“一把手,来一个!”

“一把手”名叫肖剑波,14岁时一只手臂被车轧断。他总说“别人做不来的事,我一只手都能把它做好。”“来就来!”“一把手”坦然脱掉上衣,以优雅姿态一头扎进湖里。人们高呼“凌波门,精神!”“嬉闹凌波,斩浪快意。你我游者多未惧。”张小鲨在片尾写道。

不少人评论,看完热泪盈眶,“人活着就是这股精神。”张小鲨回应,自己只是碰巧遇见几个普通人,在经历创伤后仍好好地把日子过下去,“也许就是这个东西抚慰了大家”。

没有凌波门的夏天是武汉人难以想象的。以校园门口的百年栈桥为背景,一代代人的青春故事在此上演。

去凌波门吹吹风,捏一罐啤酒在湖岸发呆,在深夜对着湖喊出暗恋的女孩名字,在清晨从凌波门的梧桐树下跑过,在童年的记忆里与父母一起玩水……凌波门,快乐、豪迈,气象万千,它恰如每天的日出与晚霞,是平凡生活中的一丝奇迹,又是稍有热情就能享受的极致浪漫。

美得可以做壁纸的凌波门景色。网友“清风”供图

(长江日报记者占思柳)